早前有中醫師在電視節目中宣揚中成藥「安宮牛黃丸」可以治療重症「武漢肺炎」(新型冠狀病毒肺炎,COVID-19)。平時,我們又常聽到安宮牛黃丸是救命靈藥,又說人人家裡都應常備一粒安宮牛黃丸。到底,安宮牛黃丸是甚麼東西?有甚麼作用?最重要的是,它真的能針對武漢肺炎嗎?

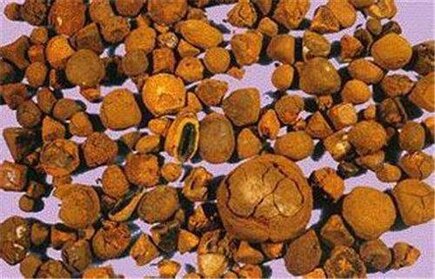

安宮牛黃丸,出自清代著名醫家吳鞠通的《溫病條辨》,主治溫熱病後期的痰熱神昏。在中醫方劑學中,安宮牛黃丸歸類於開竅劑,「開竅」是中醫學中的一種治療手段,針對竅閉神昏的病人,也就是我們現在所適的昏迷、不省人事,對外界刺激毫無反應等情況。「竅」是指眼、耳、鼻、舌、口等五竅。竅閉就是以上五竅閉塞不通。患者昏迷不省、五竅關閉、完無反應,在治療上就要用具有開竅作用的方劑去治療,才能讓患者回復意識,甦醒過來。

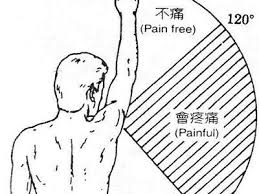

那安宮牛黃丸是否可以中風昏迷的情況呢?回答這個問題前,我們必須先理解中醫治病的原則,也就是「辨證論治」。為免本文章越說越遠,我們簡單一點講,就是中醫看「病」,不是單純地看「甚麼病」,也要看病的「特性」。病的特性可以有很多,但其中最常出現的就是「寒」與「熱」了。上文提及,安宮牛黃丸主治的是「溫熱」病性。因此,如果中風昏迷的病人確定是「溫熱」病性,則可以使用安宮牛黃丸;如非,則不能使用,否則毫無幫助,甚至加重病情,得不償失。

近年有說法指安宮牛黃丸可以用作預防中風的補健品,又是否可以呢?這裡要分兩點來說明。第一,治療和預防是兩種完全不一樣的概念,實際操作也全然不同。大家可以想像,安宮牛黃丸本是用於中風昏迷的急症,其藥性之峻烈豈是一般無病之人可以承受?第二,根據調查發現,香港地區可買到的安宮牛黃丸約有22種不同的配方,當時有部份甚至缺少了《溫病條辨》原著中的主要成份。也就是說,現在大家買到的安宮牛黃丸有可能根本不是古方中的安宮牛黃丸。有些藥商在方名加上自己品牌,如「馬XX安宮牛黃丸」,便辯稱這是另一條方劑,故與古方的安宮牛黃丸成份不一,實是取巧之至。這一種所謂的「安宮牛黃丸」到底有何用途?我不清楚,但建議大家小心服用了。

最後講講武漢肺炎的部份,根據半個月前已出版的國家衛健委公佈的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第三版)》(下稱診療方案),列出了COVID-19 危重患者的推薦藥方,其中包括安宮牛黃丸,直至最新的《診療方案(試行第七版)》中,建議藥方依然無變。但必須留意,這裡運用安宮牛黃丸是在患者「危重」時,也就是出現了呼吸衰竭、休克、或合併其他器官功能衰竭時方可使用。另外,藥方只屬於「推薦」,實際臨床運用時仍需考慮病人情況。

由上,我可以非常肯定的說,安宮牛黃丸並無預防武漢肺炎的作用。安宮牛黃丸也並非大家日常保健強身的選擇。至於是否需要常備一粒於家中以防長者意外?除非你非常有信心判斷長者的病情屬熱屬寒,又能確保藥丸並無過期,那倒是可以考慮的。不過,在香港這彈丸之地,聯絡醫護進行急救可能更方便快捷呢。

安宮牛黃丸,出自清代著名醫家吳鞠通的《溫病條辨》,主治溫熱病後期的痰熱神昏。在中醫方劑學中,安宮牛黃丸歸類於開竅劑,「開竅」是中醫學中的一種治療手段,針對竅閉神昏的病人,也就是我們現在所適的昏迷、不省人事,對外界刺激毫無反應等情況。「竅」是指眼、耳、鼻、舌、口等五竅。竅閉就是以上五竅閉塞不通。患者昏迷不省、五竅關閉、完無反應,在治療上就要用具有開竅作用的方劑去治療,才能讓患者回復意識,甦醒過來。

那安宮牛黃丸是否可以中風昏迷的情況呢?回答這個問題前,我們必須先理解中醫治病的原則,也就是「辨證論治」。為免本文章越說越遠,我們簡單一點講,就是中醫看「病」,不是單純地看「甚麼病」,也要看病的「特性」。病的特性可以有很多,但其中最常出現的就是「寒」與「熱」了。上文提及,安宮牛黃丸主治的是「溫熱」病性。因此,如果中風昏迷的病人確定是「溫熱」病性,則可以使用安宮牛黃丸;如非,則不能使用,否則毫無幫助,甚至加重病情,得不償失。

近年有說法指安宮牛黃丸可以用作預防中風的補健品,又是否可以呢?這裡要分兩點來說明。第一,治療和預防是兩種完全不一樣的概念,實際操作也全然不同。大家可以想像,安宮牛黃丸本是用於中風昏迷的急症,其藥性之峻烈豈是一般無病之人可以承受?第二,根據調查發現,香港地區可買到的安宮牛黃丸約有22種不同的配方,當時有部份甚至缺少了《溫病條辨》原著中的主要成份。也就是說,現在大家買到的安宮牛黃丸有可能根本不是古方中的安宮牛黃丸。有些藥商在方名加上自己品牌,如「馬XX安宮牛黃丸」,便辯稱這是另一條方劑,故與古方的安宮牛黃丸成份不一,實是取巧之至。這一種所謂的「安宮牛黃丸」到底有何用途?我不清楚,但建議大家小心服用了。

最後講講武漢肺炎的部份,根據半個月前已出版的國家衛健委公佈的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第三版)》(下稱診療方案),列出了COVID-19 危重患者的推薦藥方,其中包括安宮牛黃丸,直至最新的《診療方案(試行第七版)》中,建議藥方依然無變。但必須留意,這裡運用安宮牛黃丸是在患者「危重」時,也就是出現了呼吸衰竭、休克、或合併其他器官功能衰竭時方可使用。另外,藥方只屬於「推薦」,實際臨床運用時仍需考慮病人情況。

由上,我可以非常肯定的說,安宮牛黃丸並無預防武漢肺炎的作用。安宮牛黃丸也並非大家日常保健強身的選擇。至於是否需要常備一粒於家中以防長者意外?除非你非常有信心判斷長者的病情屬熱屬寒,又能確保藥丸並無過期,那倒是可以考慮的。不過,在香港這彈丸之地,聯絡醫護進行急救可能更方便快捷呢。

RSS Feed

RSS Feed